充电头

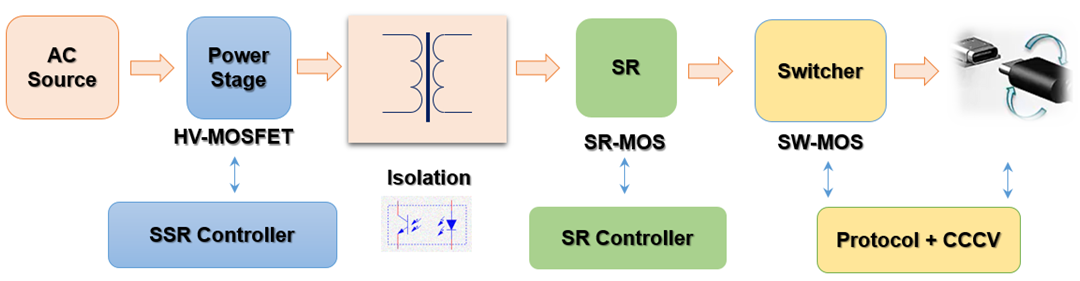

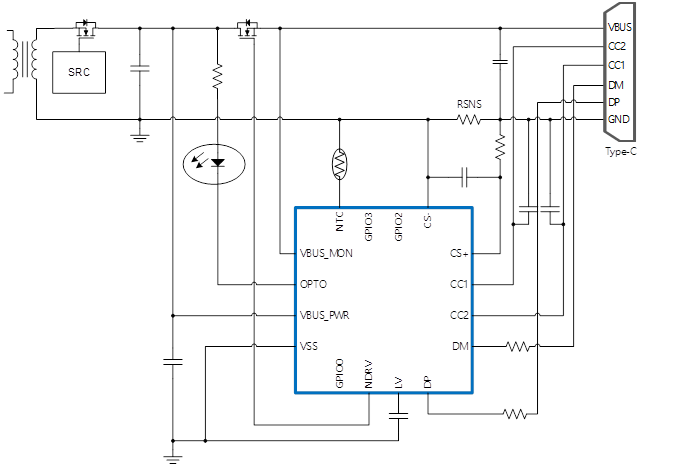

充电头是整个快充链路的能量提供者,从最早的2.5w,发展到现在最高的200w,一路突飞猛进。并且在最新Gan材料的加持下,可以将效率做的更高,体积做的更小。 下图是一个AC/DC方案框图,主要由原边,副边,协议三个控制模块、以及变压器、隔离反馈器件等组成。根据功率级别的不同,进行相对应的选型,满足不同的功率需求、客户需求。 AC/DC大多采用经典的反激式架构,在大功率下,会更多的采用软开关、氮化镓器件,以及PFC等技术来进一步提高效率,进而提高功率

我们看到的一些小型化的口红充电头,饼干充电头等,就使用了比如氮化镓MOS,平板变压器等大量新的材料和技术。

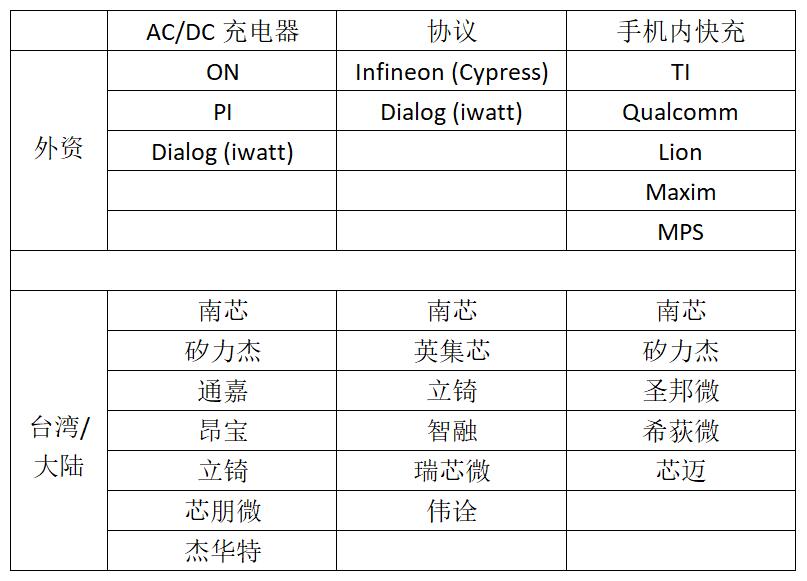

在充电头市场,之前是以国外和台系品牌为主,国外品牌主做原副边的比如ON,PI,Dialog(iwatt),主做协议的Infineon (Cypress)等为主;台系主做原副边的通嘉,昂宝,以及可以提供完整方案的立锜等。

近年来,本土国产厂家在AC/DC方面突破较快,比如主做原、副边的矽力杰,杰华特,芯朋微,士兰微等;主做协议的英集芯,智融,慧能泰等; 以及以提供完整方案的上海南芯,特别一提的是南芯也拥有第三代氮化镓的直驱完整方案。

手机内快充芯片

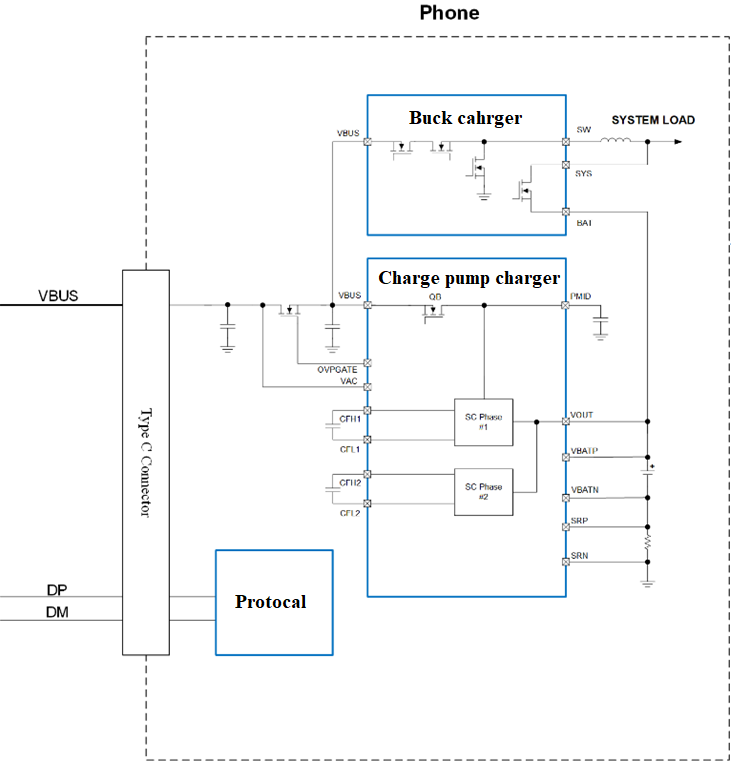

手机内的快充方案是整个充电链路里面最为核心的一环,其主要功能就是将从充电头送过来的能量,进行高效率的转换,以电芯可以接受的方式来充电,并且还要完成一系列的检测和保护功能。

效率,一直是制约手机快充的最大瓶颈,因为手机空间很小,又要考虑用户体验,所以发热是一个非常头痛的问题。

手机内充电架构截止目前,经历了三代发展:

AC/DC大多采用经典的反激式架构,在大功率下,会更多的采用软开关、氮化镓器件,以及PFC等技术来进一步提高效率,进而提高功率

我们看到的一些小型化的口红充电头,饼干充电头等,就使用了比如氮化镓MOS,平板变压器等大量新的材料和技术。

在充电头市场,之前是以国外和台系品牌为主,国外品牌主做原副边的比如ON,PI,Dialog(iwatt),主做协议的Infineon (Cypress)等为主;台系主做原副边的通嘉,昂宝,以及可以提供完整方案的立锜等。

近年来,本土国产厂家在AC/DC方面突破较快,比如主做原、副边的矽力杰,杰华特,芯朋微,士兰微等;主做协议的英集芯,智融,慧能泰等; 以及以提供完整方案的上海南芯,特别一提的是南芯也拥有第三代氮化镓的直驱完整方案。

手机内快充芯片

手机内的快充方案是整个充电链路里面最为核心的一环,其主要功能就是将从充电头送过来的能量,进行高效率的转换,以电芯可以接受的方式来充电,并且还要完成一系列的检测和保护功能。

效率,一直是制约手机快充的最大瓶颈,因为手机空间很小,又要考虑用户体验,所以发热是一个非常头痛的问题。

手机内充电架构截止目前,经历了三代发展:

- 线性充电

- 开关充电

- 电荷泵充电

- TI: 2:1、4:2的charger

- Lion: 2:1 charger;4:2 converter;6:2 converter (刚被Cirrus logic收购)

- Maxim: 2:1 converter

- 南芯: 2:1 charger(30w/40w);2:1 charger 带协议;2:1 converter; 4:2 converter;4:2 charger;4:1 charger;6:2 converter;

- 希荻微: 2:1 charger;4:2 converter

- 矽力杰: 2:1 charger;4:2 Charger

- 芯迈: 2:1 charger;(原Silicon Mitus,今年被国有资本收购)

- 圣邦威: 2:1 charger;

充电协议

协议是快充的灵魂。在整个快充过程中,手机系统和充电头要实时进行通信,进行电压/电流的精准调整和实时监控,才能实现电荷泵的快充过程。

目前各大手机品牌都有自己的私有协议,比如:

充电协议

协议是快充的灵魂。在整个快充过程中,手机系统和充电头要实时进行通信,进行电压/电流的精准调整和实时监控,才能实现电荷泵的快充过程。

目前各大手机品牌都有自己的私有协议,比如:

- 小米基于CC的私有协议;

- 华为/荣耀的SCP;

- OPPO的VOOC;

- VIVO的Flash charger;

- 传音的I2C私有协议等。

- 高通的QC系列

- MTK的PE

- 美国USB-IF的PD;

- 国内绿色联盟的UFCS。

接口和线缆

不仅仅是充电链路上的各个芯片模块需要基于快充的需求进行升级,接口、线缆也需要特别处理,以便降低阻抗和发热,

入门级的快充一般定义为30w(或22.5w),因为成本最低。该功率等级很大程度上是基于标准线缆的3A的通流能力来定义的。

手机的充电接口基本上都已经统一为C口,线缆主要分为A to C和C to C两类。超过6A通流能力的线缆已经成为了大功率充电手机的标配,但线缆内部需要有e-mark去做通流能力的识别。我们勤劳勇敢的中国人甚至发明了可以多一个CC引脚的A转C口线缆,给本已绚烂多彩的快充方案有增添了一丝波澜。

结语

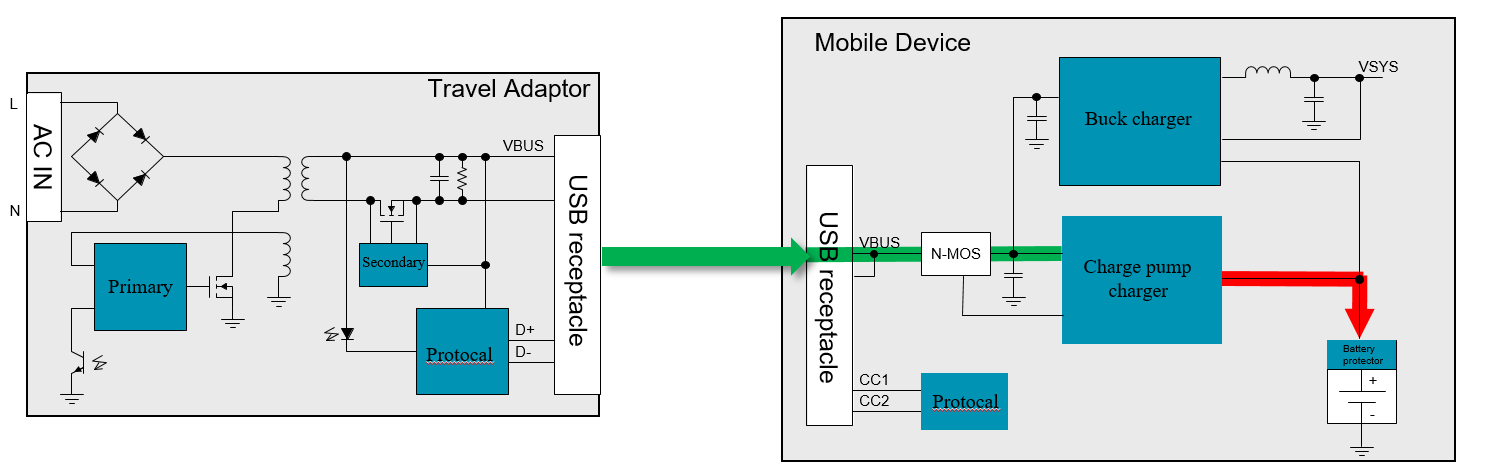

下图是一张完整有线充电端到端的架构图,各个模块清晰可见,一目了然,作为本文技术架构部分的小结

接口和线缆

不仅仅是充电链路上的各个芯片模块需要基于快充的需求进行升级,接口、线缆也需要特别处理,以便降低阻抗和发热,

入门级的快充一般定义为30w(或22.5w),因为成本最低。该功率等级很大程度上是基于标准线缆的3A的通流能力来定义的。

手机的充电接口基本上都已经统一为C口,线缆主要分为A to C和C to C两类。超过6A通流能力的线缆已经成为了大功率充电手机的标配,但线缆内部需要有e-mark去做通流能力的识别。我们勤劳勇敢的中国人甚至发明了可以多一个CC引脚的A转C口线缆,给本已绚烂多彩的快充方案有增添了一丝波澜。

结语

下图是一张完整有线充电端到端的架构图,各个模块清晰可见,一目了然,作为本文技术架构部分的小结

本文概括性的介绍了手机快充全链路上的芯片方案,很多国产厂家在此已经深入布局,并已经取得了长足的发展。同时我们也看到,大部分厂家目前还只是专注与快充链路上的某一个领域,只有极少数公司才有能力去做手机快充全链路上的完整方案。从目前的快充格局上来看,高通、TI、南芯等为数不多的几家具有强大的影响力和实力的公司,才会成为该领域最大的赢家。

下表列出手机快充各个功能模块的一些代表厂家,

本文概括性的介绍了手机快充全链路上的芯片方案,很多国产厂家在此已经深入布局,并已经取得了长足的发展。同时我们也看到,大部分厂家目前还只是专注与快充链路上的某一个领域,只有极少数公司才有能力去做手机快充全链路上的完整方案。从目前的快充格局上来看,高通、TI、南芯等为数不多的几家具有强大的影响力和实力的公司,才会成为该领域最大的赢家。

下表列出手机快充各个功能模块的一些代表厂家,

近年来,国产半导体飞速发展,一方面是技术能力已经逐渐成熟,另一方面也是国家政策的鼎力支持,以及手机厂家的大力提携,很多半导体厂家如雨后春笋一般涌出。这当然是很好的现象,但要做大做强,必须要有一定的规模,以及全面的产品线布局,比如国产的矽力杰、圣邦威、南芯这样的公司,才会在这样一个时代潮流的加持下,走的更高,走的更远。

近年来,国产半导体飞速发展,一方面是技术能力已经逐渐成熟,另一方面也是国家政策的鼎力支持,以及手机厂家的大力提携,很多半导体厂家如雨后春笋一般涌出。这当然是很好的现象,但要做大做强,必须要有一定的规模,以及全面的产品线布局,比如国产的矽力杰、圣邦威、南芯这样的公司,才会在这样一个时代潮流的加持下,走的更高,走的更远。

https://www.chongdiantou.com/

https://www.chongdiantou.com/